「リアルのゆくえ展」寄稿文/水中の記憶

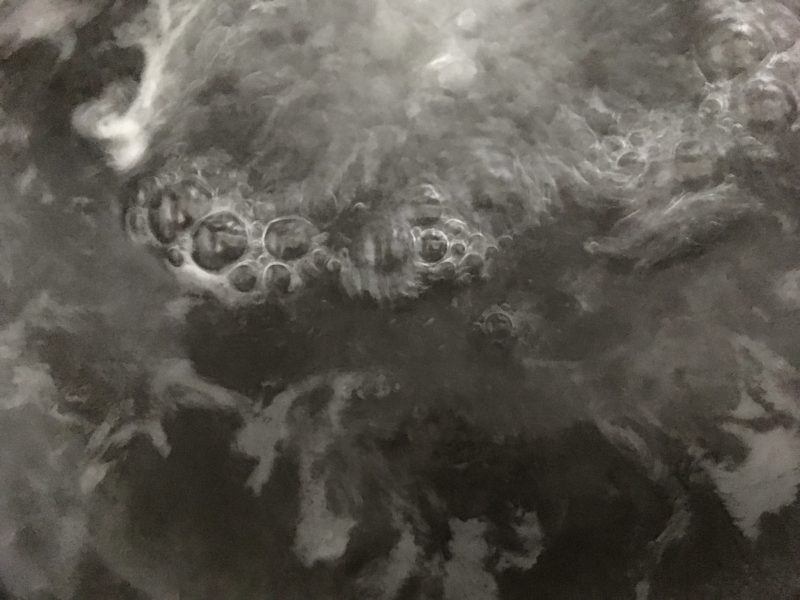

幼少期、夏になると毎日のように川へ魚を獲りにいっていた。水中に潜り、モリで魚を突いて獲るのだが、痩せていて長時間水に入っていることができなかった。その為、自分なりのやり方を考え出す必要があった。編み出した技法は、石のようにひっそりと息を潜めて待つ「石になる」と、川の上流から流されながら魚を探す「水になる」であった。石になるのも良かったが、せっかちな私には水になる方が性に合っていた。繰り返すうちに魚を獲る目的以上に、流される行為自体が喜びとなっていた。流れが強く岩の多い箇所も多かったので今思い返すと危なっかしい遊びである。口で言うのは簡単だが、石や水になりきるのは容易ではない。魚を獲りたいと欲する意識は、水と私との間に厚い壁を作る。どれ程体得できていたのかは分からないが、少なくとも今の私よりは上手くやっていたと思う。水の流れと一体となる心地よさに素直に身を委ねていたのだろう。魚はあまり獲れなかったが、怪我をする事もなかった。

それから30年近くの歳月を経て、暑い夏の日にも仕事場に籠り、動物の角や木を彫る日々を送っている。モチーフになるのは主に植物や自然物で、実物を目の前に置いて形を写しとる。写し取るといっても、そのままを写し取るわけではない。角や骨といった素材は制約が多い。植物が枯れるまでの時間的制約もある。素材の中から植物の動きを見出す為には、植物が枯れていく過程での変化や置かれていた環境などを読み取り、その摂理を一度自分の中で咀嚼する作業が必要となる。その行為の繰り返しによって、一見閉じられた物質に通底する流れのようなものに触れる手掛かりを得た。

制作ではしくじってばかりだが、たまには上手くいく事もある。葉の曲線や葉脈、髪の毛を削り出す刃先が、しっかりと理の流れに沿って動いていると感じる時、幼少期の水の流れに身を委ねていた時のような感覚が蘇る。それは、実物を目の前に、そこから何かを写し取る作業の中で、ごく稀に訪れる喜びの時間である。

ー「リアルのゆくえ展」に寄稿ー